あののぉ vol.71 2025 春号

.

.

特集「i-works5.0菅組モデル 完成」

伊礼智と菅組が提案する 本当に心地良い住まい

「住まいを考えている人たちに、いつでも見に来てもらえる場所をつくりたい」と始まった、菅組のモデルハウス計画。コンセプトを具現化できると設計を依頼したのが、建築家の伊礼智さんでした。2012年にスタートした伊礼さんのi-worksプロジェクトには、発足当初から加盟していたという旧知の仲。伊礼さんのプランと菅組のアイデアを、織り重ねるようにしながら進めてきた家づくりが、いよいよ完成を迎えました。

デザインと意匠を両立した家づくり

長らくこの地に根差し、人と自然に寄り添いながら風景の一部になるような家をつくり続けてきた菅組。その取り組みを体感することのできるモデルハウスが完成しました。今回、モデルハウスを建てる上でこだわったのは、多くの人たちの暮らしにフィットするスタンダードな住宅。そこで、発足当時からi‐worksプロジェクトの加盟店としてそのコンセプトに共感してきたこともあり、建築家・伊礼智さんに設計を依頼。2023年11月から、i‐works5.0「菅組モデル」の計画がはじまりました。

i‐worksプロジェクトは、伊礼さんがこれまで手がけてきた住宅のプランやデザインをブラッシュアップし、クオリティを上げて標準化したもの。伊礼さんを中心に、信頼のおけるメーカーや全国にある会員工務店が結集し、コストを抑えながらデザインと意匠を両立させた家づくりを実現しています。こだわり抜いた家づくりを実現するため、プロジェクトには寸法や資材などには厳格なルールがありつつも、施主の意向や気候、地域性によって自由なカスタマイズは可能。今回のi‐works5.0「菅組モデル」でも、随所に菅組のコンセプトが反映されています。

2月某日、完成したモデルハウスにて、伊礼さんに話を伺いました。

空気が流れる明るい室内

◆完成したモデルハウスについて教えてください◆

「こちらはi‐worksプロジェクトの中で一番新しい5.0で、南北3間、東西5間の東西に長い30坪の2階建ての家です。南からたっぷりと日射が取り込める間取りで、各地の工務店からの要望も多かったタイプです」

◆菅組モデルの特徴は何ですか?◆

「まず1つ目は、下屋を出しているところです。1階のリビングのスペースを少し南に張り出し、空間を大きくとっています。2つ目は吹き抜けをつくったことですね。室内に空気の動きを作りたいというのは菅組さんからの要望でした。そこで階段周りに一坪ほどの吹き抜けをつくり、空気が対流するようにしています。トップライトがあるので明るく、開放感を出すこともできました」

シンプルであることを追究

◆空気の流れをつくるメリットは?◆

「住宅の性能は年々向上していて、高断熱高気密が当たり前になってきました。そのため、あらかじめ家の中を空気が対流するような設計にしておけば、シンプルな空調設備で快適な住空間が叶います。こちらの菅組モデルの場合、暖房は壁掛けエアコンが1階に1台のみ。吹き出た温風が床の下を流れることで足元から室内を暖め、その暖気は室内を巡って2階に上がります。また冷房は小屋裏に1台設置していて、通気口から2階の各部屋を通り、階段の吹き抜けを伝って1階へと下りてくるわけです。費用をかければ立派な空調設備が手に入りますが、私は余計なものは取り入れず、暮らす人が自分でメンテナンスできることも大事だと考えています。シンプルなエアコンであれば、フィルター掃除も簡単。ランニングコストも下げられます」

心地良さをつくる空間バランス

◆使用木材について教えてください◆

「天井はi‐worksでよく使う杉赤身の小幅風板を使っています。細かく入った溝をどの向きにするかで空間の印象が変わるので、菅組モデルでは室内が広く見えるよう、掃き出し窓へ向かって溝が伸びるように使いました。床はしなやかで肌触りのいい赤松。コストがかかりすぎないのも魅力です。また私はチークをよく使いますが、環境リスクの面から菅組さんのガイドラインに沿って、ブラックチェリーで代用しました。

◆照明や家具も家の一部と捉えていらっしゃいますね◆

「明かりの重心は低い方が落ち着く。これは私が学生だった頃に学んだことです。以来、天井には照明を設置せず、ブラケットやペンダントを使うようにしていて、補助的に移動可能なスタンドライトも使います。そして、家具選びも空間デザインにとても重要です。この菅組モデルではリビングのローテーブルは私が設計して職人さんにつくってもらったもの、ソファやダイニングセットなどは共感できるデザイナーのものを採用しています。特に開口部周辺の明かりと家具はセットで考え、″居場所〟をつくるようにしています」

◆このモデルハウスを通じて伝えたいことは何ですか?◆

「家というのは簡素で良いと思っています。ただし間取りの寸法や家具と空間のバランスなど、プロポーションには徹底してこだわらなければならない。サイズ感と本物の素材が両立すれば、自然と暮らし心地の良い家になるからです。ただ、家の質感は実際に見ないとわかりません。このモデルハウスをたくさんの人に見てもらい、心地良い家を考えるきっかけとなれば嬉しいですね」

左:キッチン 右:寝室

左:子供室 右:洗面・浴室

左:ウッドデッキ 右:小屋

i-works5.0菅組モデル 図面

場所:香川県高松市飯田町

竣工:2025年3月

敷地面積:383.15㎡(115.90坪)

延床面積:100.80㎡(30.55坪)

構造:木造2階建て

設計・監理:有限会社 伊礼智設計室

造園:荻野寿也景観設計

施工:株式会社 菅組

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【主な仕様】

屋根:ガルバリウム鋼板

外壁:そとん壁(スチロゴテ仕上げ)

腰壁:杉赤身羽目板

天井:杉小幅風板、フェザーフィール、香川県産桧羽目板

壁:フェザーフィール、香川県産桧羽目板

床:赤松無垢フローリング

アプローチ:大谷石

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Profile:伊礼 智(いれい・さとし)

1959年沖縄県生まれ。’82年琉球大学理工学部建設工学科卒業、’85年東京藝術大学大学院美術学部建築科終了後、丸谷博男+エーアンドエーに入所。’96年に伊礼智設計室を開設。2012年から住宅デザイン学校で実務者向けに設計講義を行う。主な著書に『伊礼智の住宅設計作法』(新建新聞社)、『伊礼智の住宅設計』『伊礼智の小さな家70のレシピ』(エクスナレッジ)などがある

.

.

i-worksproject 「造園家・荻野 寿也さんの美しいお庭づくり」

造園ワークショップが終わった後、荻野 寿也さんと参加した菅組社員が2階の小さなデッキに腰を掛けてくつろいでいる様子

左:造園家・荻野 寿也さん(左) 建築家・伊礼智さん(右) 右:美しく見える木の位置や角度を調整していく

左:生け花のように主軸を決める 右:植え方を教わりながら、楽しく植えていく

左:とても大事な「視線の抜け」を確認する荻野さん 右:造園ワークショップにご参加いただいたi-works加盟店の皆様と一緒に記念撮影(1日目終了後)

左:造園前 右:造園後

植栽配置図(作成:荻野景観設計)

Profile:荻野 寿也(おぎの・としや)

1999年自宅兼アトリエが第10回みどりの景観賞を受賞。以降、独学で造園を学び、原風景再生をテーマに造園設計・施工を手がける。2013年長野県松本市景観賞、2015年第25回日本建築美術工芸協会賞(AACA賞)優秀賞共同受賞など受賞多数。2012年より伊礼智の住宅デザイン学校教師。著書に『荻野寿也の「美しい住まいのみどり」85のレシピ』。

.

.

建物紹介「総本山善通寺別格本山觀智院『新霊廟アーローカ』」

The mausoleum of new and eternal ossuary system aaloka

新霊廟 アーローカ

善通寺・觀智院が創設する新霊廟アーローカは、伝統的な納骨堂の概念を一新する革新的な祈りの空間です。

感性に響き、時とともに深まる意匠により、真言密教の神秘性と荘厳さ、そして温かな包容力を融合させました。

内部には、光と御香が織りなす静寂の瞑想空間が広がり、まるで異世界に誘われるような神秘的な体験ができます。

従来の墓地や納骨堂にとらわれない「御堂即墓地」という新たな形を追求し、供養の場でありながら、訪れる人の心を癒し、新たな気づきをもたらす現代の浄土として設計されています。

弘法大師空海の教えを現代に受け継ぎ、生きる人と亡き人が共鳴し合う大切な場所を目指しています。

※アーローカの名称は、サンスクリット語で「光明」「智慧の光」という意味を持っています。

新霊廟アーローカに入られる方々がブッタひいては大日如来の一切智を得て、大楽の境界に住されることを願い、新霊廟アーローカという名前になりました。

建物名:新霊廟 アーローカ

場所:香川県善通寺市善通寺町3-2-21

電話:0877-62-0369

拝観時間:9:00~16:00 ※拝観をされる際は、觀智院へお問い合わせください

延床面積:101.41㎡

構造:鉄骨造1階(最高高さ13.475m)

施工:株式会社 菅組

竣工:2024年

.

.

〔森里海から No.71〕厳島神社大鳥居(いつくしまじんじゃおおとりい)

鳥居再建 海より社殿に向かって右主柱が豊浜産

文・写真:菅 徹夫 写真一部:photoAC

あまり知られていませんが、広島県の宮島にある厳島神社の大鳥居の2本の主柱のうち1本には香川県観音寺市豊浜町にある豊浜八幡神社が寄進した楠が使われています。豊浜八幡神社の境内には「厳島神社大鳥居主柱楠出処の地」とある石碑が建てられています。石碑の説明には 「明治2年厳島神社へ主柱1本譲渡 明治8年才8代(現存)鳥居再建 海より社殿に向かって右主柱が豊浜産」とあります。

左:2022年「令和の大修理」時の様子 真ん中:大鳥居破損状況 右:厳島神社社殿

宮島町史によると 「・・(前略)・・楠を伊予・土佐・讃岐の国々に探し求め、讃岐国丸亀の和田浜では、楠を見つけ伐採したが、それは幹の長さも周囲も足らなかったそうです。・・(中略)・・そこで、讃岐の楠に島内亀居山の西麓にある楠で根継ぎをして使うことに決めている。」とあります。豊浜八幡神社が寄進した楠は少し長さが足りず、他の楠を探したようですが3年ほど探しても適当なものが見つからなかったため、最終的に根継ぎをすることで豊浜の楠が採用されたのです。また、町史文中には「讃岐国丸亀の和田浜」とありますが、これは明治4年の廃藩置県以前は現在の観音寺市、三豊市も全域が丸亀藩領であったためです。当時の丸亀藩和田浜村は現在の観音寺市豊浜町和田浜地区であり、豊浜八幡神社の所在地に相違ありません。その後、明治8年(1875年)に9代目(8代目とされていたが、近年の研究により9代目と判明)の大鳥居はめでたく完成します(なお、初代は1168年創建)。以降、何度かの修繕を経た今でも当時の材料のまま現存しています。150年もの間、厳島神社社殿と瀬戸内海を見守り続けてきたわけです。高さ約16.5m、幅約24mの大鳥居は国の重要文化財に指定されており、重文指定の木造鳥居としては高さ・大きさ共に日本一を誇っています。

左:豊浜八幡神社にある石碑 真ん中:現在の豊浜八幡神社境内の様子 右:宮島町史「歴代主柱楠採取地」

世界遺産の厳島神社の大鳥居の柱の一本が、香川県観音寺市豊浜町産のものであるということは、香川県民としてとても誇らしいですね。2019年(令和元年)から2022年にかけての大規模修繕工事を経て、蘇った大鳥居。今後も長くこの地に有り続けて歴史を刻んでいくことでしょう。

.

.

〔大工のはなし〕第32回『大黒柱を正八角形に削る』

.

.

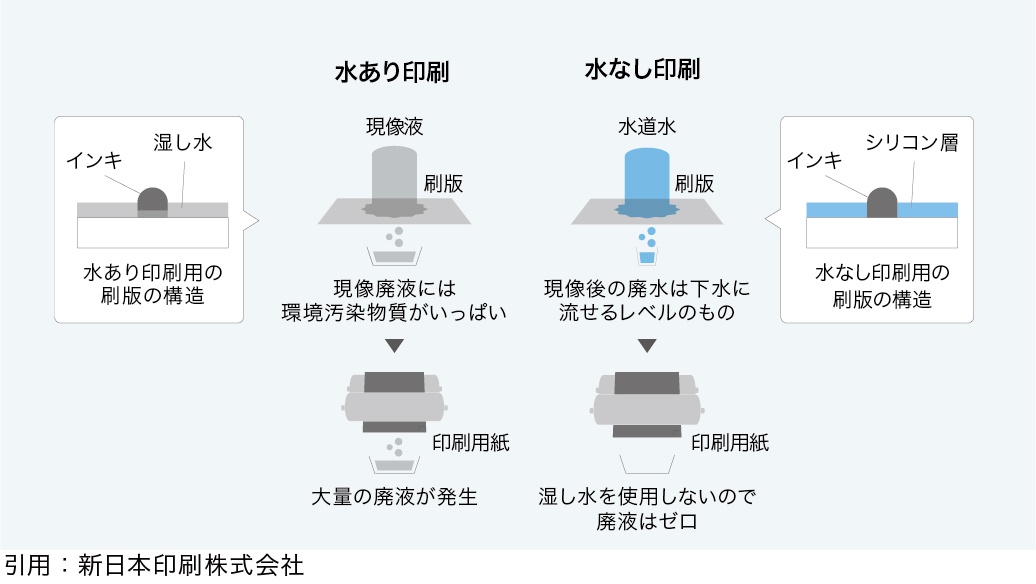

〔information〕水なし印刷

今回の冊子から、「水なし印刷」で印刷しています。

「水なし印刷」とは、印刷時に有害な廃液を排出しない技術を使った印刷手法です。通常のオフセット印刷(水あり印刷)では、水と油が反発しあう性質を利用します。その際、非画緑部に印刷のインキが付くのを防ぐために「湿し水」で印版の非画線部を湿らせます。

この「湿し水」には有害物質が含まれているため、使用後は廃液として処理され水質汚染の原因となってしまいます。水なし印刷では「湿し水」の代わりにシリコン層がインキを弾くため、「湿し水」を必要とせず、有害な廃液が出ません。

印刷物を通じて地域社会の環境保全に貢献していきます。